ここ数年、水族館好き界隈をいろんな意味で賑わせる存在。

それは「都市型水族館」ではないでしょうか。

2020年ごろから続く、水族館の新規オープンラッシュ。体感的にはその半分以上がいわゆる「都市型水族館」に分類されるのでは、と思うのです。

そしてこの2025年・秋冬。

広島市内に、新たに2か所の「都市型水族館」と思われる施設が開業します。

ここらでちょっと、「都市型水族館」について考えてみようではありませんか。

■「都市型水族館」の特徴と定義

実際のところ、「都市型水族館」という分類の仕方に明確な定義があるわけではありません。

したがって、以下の定義づけはわたしの主観に拠ることをあらかじめご了承ください。

わたしが思う「都市型水族館」の定義は、以下の3点。

1.立地

大都市圏であり、駅直結のビル内または駅前の商業施設内などに立地している。

2.展示

屋内展示が主となり、大型の海獣類などは少なく魚類展示が中心である。

3.演出

光や映像の演出、アート要素の強い空間づくりが多くみられる。

繰り返しにはなりますが、上記はわたしの主観的な定義づけです。

いろいろと異論反論もあるのではと思いますが、できればとりあえず一旦お許しいただきまして、1つ1つの要素について少し詳しく考えてみたいと思います。

1.立地

「大都市圏であり、駅直結のビル内または繁華街の商業施設内などに立地している。」

まぁそうですよね、「都市型水族館」ですもの。

ここでちょっと考えてみたいのは、「大都会にある水族館」がすべて「都市型水族館」といえるのか?ということ。

たとえば葛西臨海水族園。たとえば名古屋港水族館。たとえば大阪・海遊館。

いずれも東京駅/名古屋駅/大阪駅から電車で30分程度、最寄り駅からも徒歩数分の距離にある、れっきとした「都会の水族館」です。立地だけで言えば、なんならスマートアクアリウム静岡より都心に近い立地かもしれません。(決して静岡駅前をディスっているわけではない)

ただ、これらの水族館を「都市型水族館」と呼ぶことはあまりないような気がします。

何故だろうか……と考えたときに、1つめは立地的な理由で、3園館とも確かに大都市圏にあるとはいえ「都心から離れる方向」なのですよね(そして奇しくもすべて臨海エリア)。

そして2つめには水族館の規模。葛西も名古屋港も海遊館も、水族館としては比較的大型の施設です。名古屋港と海遊館に至っては「巨大水族館」と言ってもいいかもしれない。しっかり見て回ればまぁまぁ半日コースです。

この2つの要素を総合すると「都会からちょっと郊外(ベイエリア)方向に足を延ばして、水族館だけで割と1日のお出かけのメインになっちゃう」という行動パターンが想像できるのです。

その辺が「ショッピングついでに水族館にも寄ってみようか」みたいな、いわゆる都市型水族館のイメージとはちょっと相反するところかな、って気がします。

※逆に「旧」マリホ水族館(広島駅から路線バスで40分)とかDMMかりゆし水族館(那覇市街から路線バスで40分)とかって、立地的にはそこまで ”都市型” か??って気もしますね。

(DMMかりゆし、実はまだ訪問できていないので、実際のところのアクセス感覚はちょっとよく分かってないのですが……ごめんなさい!)

(運転手さんそのバスに ぼくも乗っけてくれないか…… と呟いた広島の夜)(このあと20分待ち)

2.展示

「屋内展示が主となり、大型の海獣類などは少なく魚類展示が中心である。」

これは1つめの「立地」にも大きく関わる要素かなと思います。

駅ビルや商業施設の中にテナントとして入っていることが多いので、必然的に水槽サイズや総水量の制限を受けるってことですよね。

なので大量の海水が必要な鯨類や大型海獣類はあまり飼育できず、魚類展示(特に比較的小型の、いわゆる「熱帯魚」)が多くなるんだろうなと思います。より正確に言えば、魚類展示だけでなく爬虫類/両生類とか、無脊椎動物の展示も多く見かける気がします。

あとは鳥類/哺乳類の中でも、比較的少ない水量でも飼育できるペンギン類/ヒレアシ類/カワウソ・カピバラ あたりは、いわゆる都市型水族館でも割とよく見かける生き物たちかも。

例外としては、「京都駅前という一等地(しかも内陸部)にありながら大水槽とイルカプールのある京都水族館」「品川駅前のシティホテル内にありながら立派なイルカスタジアムのあるアクアパーク品川」あたりで……どうなってるんだこの2つの水族館は。

3.演出

「光や映像の演出、アート要素の強い空間づくりが多くみられる。」

昨今、「都市型水族館」というワードとしばしばセットで語られることの多い概念、それが「映え」。

これ、個人的にはちょっと擁護したいような気持もあって。

日本国内で、比較的有名どころの水族館が多くオープンしたのは1980年代後半~90年代と言われています(いわゆる、第二次水族館ブーム)。

その時代と比べれば照明技術も映像技術も進歩しているし演出手法もスタイリッシュになっているわけなので、令和の時代に普通に水族館作ればそりゃあまぁ「映える」よね、っていう。

ここ数年オープンした園館にたまたま「都市型水族館」が多いので、そのタイミング的なアヤで「都市型水族館=映え」みたいになっちゃってるところない?と思ったりします。

これから先、既存のメジャーどころの水族館も多分次々にリニューアルラッシュを迎える訳ですが、リニューアルしたらそりゃあ元々より「映える」のは当たり前だかんね、と。

とはいえやっぱり水族館なので、「生き物を見せる」ことより「映えさせる」ことが主になったらそれもなんか違うなあ、というのが個人的な感覚。

透明感のある容れ物に澄んだ水を満たして、そこに生き物を健康的に泳がせて光を当てれば、そりゃあどうやったって当たり前に美しいので。

(圧倒的に映え空間ながら水槽内にはこのキラキラが入り込まず自然な色味なの、やっぱ好きだなあ)

■どこまでが「都市型水族館」か?

というわけでそのあたりを踏まえ、よく「都市型水族館」と言われがちないくつかの園館を自分なりに分類してみたいと思います。繰り返しますがわたしの主観ですので悪しからず、です。(あと、わたしが未訪問のDMMかりゆし水族館だけは除外しています)

1.本来これこそが「都市型水族館」でしょう!な老舗系

・サンピアザ水族館

・サンシャイン水族館

サンシャイン水族館は前身のサンシャイン国際水族館からカウントすれば1978年オープン、サンピアザ水族館も1982年オープン。実に40年以上前から存在している、都市型水族館界のレジェンド格といえるでしょう。

特にサンピアザ水族館は「ターミナル駅直結」「商業施設内」と、これぞ都市型水族館!という立地条件を満たしていて、AOAO SAPPOROができるまではほぼほぼ札幌市街地で唯一の水族館。いまだ昭和の香りが残る館内の雰囲気とも相まって、「古き良き都市型水族館」として個人的には水族館文化遺産(なにそれ)として残したいとすら思ってしまう1館です。

(いま行くとレトロさが勝るけど、わたしが札幌の大学生だった頃は普通に「オシャレな都会の水族館」だったんだ)

2.誰がどう見ても「都市型」!令和王道型アーバン系

・AOAO SAPPORO

・カワスイ 川崎水族館

・スマートアクアリウム静岡

・atoa

「都市型水族館」と聞いて連想するイメージに最も近いのがこのカテゴリーではないでしょうか。2020年のカワスイオープンに始まり、2021年にatoa、2022年にスマートアクアリウム静岡、2023年にAOAO SAPPOROとここ数年で相次いでオープンした新進気鋭の都市型水族館たち。

空間デザインにも工夫が凝らされ、アートとの融合やデジタル展示の活用を謳っている点も特徴的です。『都市型水族館=映え系』みたいな先入観、批評、批判を招きやすいのもこのカテゴリーかもしれません。(けどさっきも書いたけど、令和の時代に水族館作ったら、そりゃ自ずと「映え」るのよ、とも思う……)

(個人的な感覚としては、ここまでが「狭義の都市型水族館」かなぁ)

3.定義的には確かにそうだけど……な個性派勢

・フォーチュンアクアリウム

・ニフレル

・シーライフ名古屋

・東京タワー水族館

旧「おもしろ水族館」時代から独自路線を歩み、今はなんと「占い」がコンセプトのフォーチュンアクアリウム。

「感性に触れる」をコンセプトに、水族館とも動物園とも呼べる唯一無二の展示スタイルを貫くニフレル。

「シーライフ・グループ」唯一の国内園館として、世界標準(?)の水中世界を表現しているシーライフ名古屋。

そして「テナント型なので観賞魚メインで行きましょう」という現実路線を40年以上前に先駆けていた、1978年オープンのタワ水。

立地や展示内容的には間違いなく「都市型」なのですが、その中でもそれぞれにエッジの効いた、唯一無二の園館たちです。(シーライフ名古屋は、ちょっと市街地から離れてるか)

(ニフレルのコンセプトは、割と後発の都市型水族館にもパク……受け継がれている気がする)

4.都市型と呼ぶにはなんかデカい「駅前にある総合水族館」

・アクアパーク品川

・すみだ水族館

・京都水族館

2項の「令和型」都市型水族館のコンパクトさと比べると、イルカプールがあったり大水槽があったりと、やや規模感が大きい水族館たち。

これって年代的なものなのかなぁ。

アクパは2005年(当時はエプソン品川アクアスタジアム)、すみだ水族館と京都水族館は2012年オープン。10~20年前には、まだ「大都会の駅の真ん前にそこそこの規模の水族館を作れる」程度には日本経済が豊かだった、ということか……?

湿っぽくなったので次の項へ。

(都会の一等地のビルの中にこれだけ立派なイルカスタジアムがあるの、やっぱり純粋にすごい)

個人的な感覚としては、ここまでが「広義の都市型水族館」かなぁ、と思います。

5.雰囲気は都市型だけど……その立地ほんとに「都会」か?

・(旧)マリホ水族館

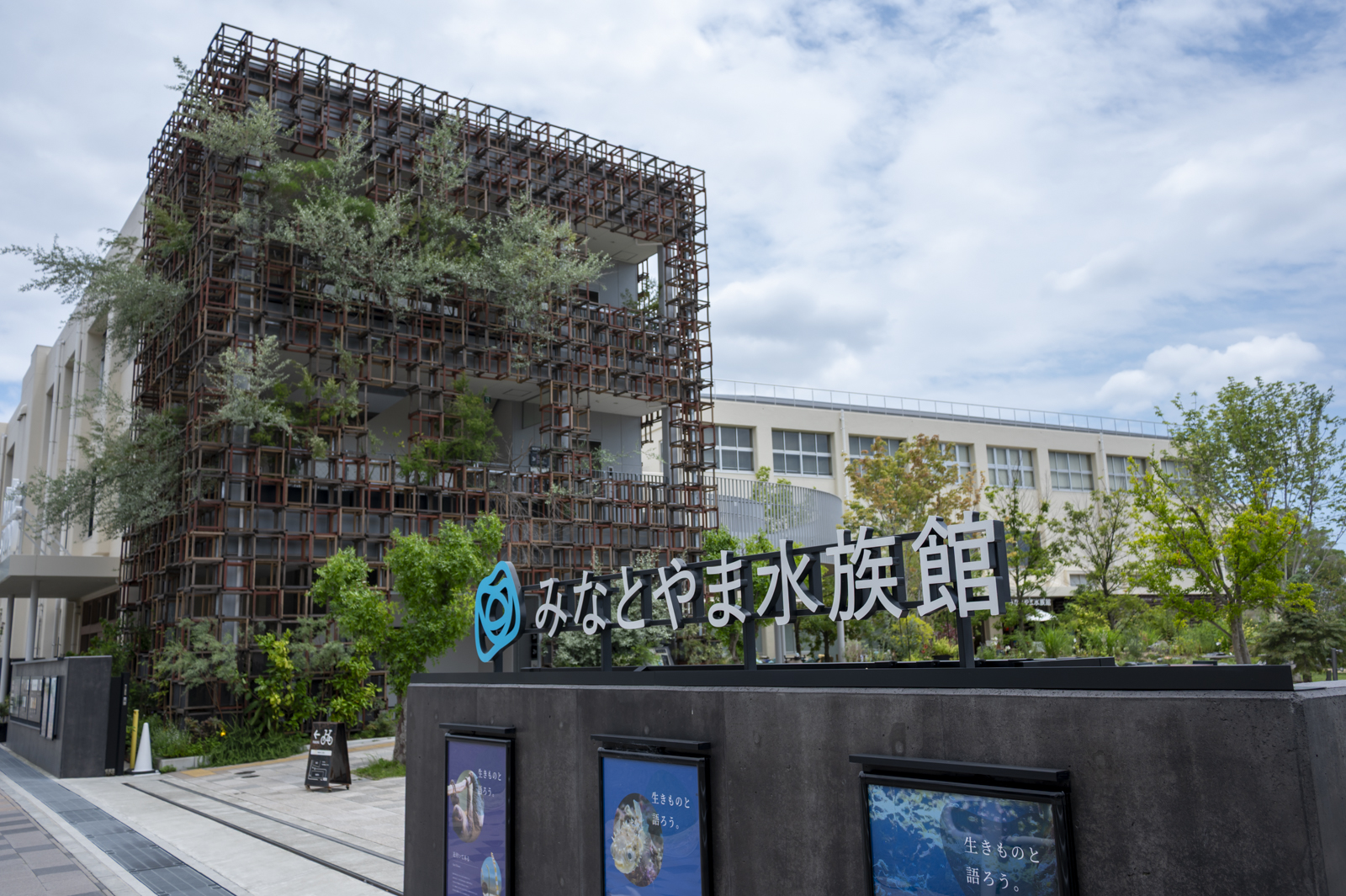

・みなとやま水族館

・アクアテラス錦ケ丘

「比較的最近オープンして」「規模が小さめで」「雰囲気が派手め/スタイリッシュ」な水族館、全部ひっくるめて”都市型”って呼んじゃってないですか??というふとした疑問。

実際のところ、アクアテラス錦ヶ丘って仙台市内とはいえまぁまぁ公共交通機関勢泣かせな立地なので、これを「都市型」と呼ぶ人はあまりいない気もします。

「大都市圏のちょっと郊外にあって、地元の人が買い物やお出かけついでにふらっと寄れる、雰囲気重視の水族館」っていうカテゴリーなんだと思うけど、うまい呼び方ないかなあ。「ショッピングモール型」とかですかね。

(廃校を利用して、神戸市内の住宅地の一角にできたみなとやま水族館。地域共生型の素晴らしい施設だなあと思うのです)

番外:まず「水族館」と認めたくない……(行かず嫌い系)

・アートアクアリウム

・UNDER WATER SPACE

「水槽で魚/生物を飼育して展示している」ということで言えば水族館なのかもしれないけれど、果たしてこれは水族館なのか??と思ってしまう施設たち。

2項のatoaとかAOAO SAPPOROと何が違うん?って思われそうなんだけど、私の中で明確に違う。タウナギとアンヒューマくらい違う。

とはいえアートアクアリウムにもUWS(横浜のは閉館したけど、大阪に今度できるらしい)にも、行かず嫌いで一度も行ったことないんですけどね。行きもしないのにアレコレ言うのはやっぱり違うと思うので、そのうちいつか行ってみるかあ……。

しかしatoaもAOAO SAPPOROもむしろ好きでリピーターにすらなっている私が、これらの施設には頑なに行きたいと思えないのである。(施設の公式HPにもプレスリリースにも生き物云々、環境や生態云々というようなことがほとんど書いていなくて、自分の中でやっぱりこれは水族館とは別ジャンル……)

あ、行かず嫌いなので写真はないです。

ところで最後の最後に身も蓋もないことを言うと、そもそも全国各地にある特色あふれる水族館を無理やり分類する必要なんてないのです。みんなちがってみんないい。

ただ日々SNSとか眺めてると、

なんだか都市型水族館って変に先入観持たれてない?色眼鏡で見られてない?

なんならぜんぜん「都市型」じゃないとこまで同じカテゴリーにされてない?

みたいに思うことがけっこうあるので、ちょっとこの機会に自分なりに定義/整理してみました。

自分、割と「都市型水族館」好きなので。(という話はまたこの次に書きます)

コメント